堺市

| 福井県にある同じ読みの「坂井市」とは異なります。 |

| さかいし 堺市 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

| |||||

| 国 |  日本 日本 | ||||

| 地方 | 近畿地方 | ||||

| 都道府県 | 大阪府 | ||||

| 市町村コード | 27140-3 | ||||

| 法人番号 | 3000020271403 | ||||

| 面積 | 149.83km2 | ||||

| 総人口 | 808,679人 [編集] (推計人口、2024年5月1日) | ||||

| 人口密度 | 5,397人/km2 | ||||

| 隣接自治体 | 大阪市、松原市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、和泉市、高石市 | ||||

| 市の木 | 柳 | ||||

| 市の花 | ハナショウブ | ||||

| 市の花木 市の鳥 | ツツジ モズ | ||||

| 堺市役所 | |||||

| 市長 | [編集] 永藤英機 | ||||

| 所在地 | 〒590-0078  市庁舎位置 | ||||

| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||

|

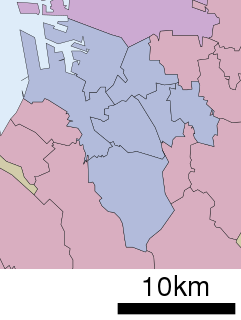

■ ― 政令指定都市 / ■ ― 市 / ■ ― 町・村  | |||||

| 地理院地図 Google Bing GeoHack | |||||

| |||||

堺市(さかいし)は、大阪府の泉北地域にある政令指定都市。府内では大阪市に次いで人口が多い。

概要

大阪府による地域区分では泉北地域とされるが、市制施行時の堺市域や南河内郡の旧郡域など歴史的に泉北郡ではなかった地域が多く含まれており、他の泉北地域3市1町とは区別されることもある。

大阪府内で人口・面積ともに大阪市に次いで第2の都市であるが、政令指定都市の中で比較すると面積は神奈川県川崎市に次いで2番目に小さい[1]。人口は2022年1月1日時点で佐賀県、山梨県、福井県、徳島県、高知県、島根県、鳥取県を上回る。

政令指定都市であるが、大阪市の衛星都市(ベッドタウン)としての性格が強いため、居住人口に比べて昼間人口の割合(昼夜間人口比率)が低く[2]、大阪都市圏の一部に組み込まれている。一方で、工業面では当市は 堺泉北臨海工業地帯の中核都市であり、2022年の製造品出荷額では阪神工業地帯の大阪市や神戸市を上回る近畿地方で最大の工業都市である[3]。

日本最大の大仙陵古墳を含む百舌鳥古墳群など、市内には古墳が多いことでも知られる[4]。また、中世には外国貿易が盛んな自治都市として博多と並ぶ商人の街へと発展し、環濠都市を築いた(詳しくは「堺」も参照)[5]。江戸時代には幕府の直轄地となるなど、都市としての歴史は古い。

市名の由来

「堺」の地名は平安時代には見られ、摂津国、河内国、和泉国の「境(さかい)」に発展したことによると言われている[6]。「境」「左海」などとも表記された(宿院交差点にある石灯籠には「左海たばこ庖丁鍛治」と書かれてある)。

鎌倉時代以降は、摂津国と和泉国の荘園名として見られ、江戸時代以降は、両国の国境に大小路という東西幹線を敷いた町となった。宝永年間には大和川の付け替えが行われたが、1869-1870年まで大小路は摂泉国境(大小路以北の堺市街は摂津国であった)の役割を果たした。

国境が大和川に変更された後は和泉国のみに属する町となった。明治時代に入り、1880年の郡区町村編制法施行により、のちに堺市となる堺区(郡区制)が発足し、のちに泉北郡となる大鳥郡から分離した。また、1938年の南河内郡金岡村編入以降、和泉国と河内国に跨る市域を形成するようになり現在に至っている。このため、他の泉北地域と区別して「堺・泉北」のように併記されることがある。

「堺町」のある都市

堺商人が全国で活躍した証しとして、旧城下町から発展した都市には「堺町」もしくは「栄町」という地名が今も残っている。

- 「堺町」もしくは「堺丁」がある都市 - 岸和田市、大和郡山市、和歌山市、姫路市、津山市、倉吉市、広島市、高知市、北九州市(旧小倉市)、京都市

- 「栄町」もしくは「栄」がある都市 - 気仙沼市、千葉市、会津若松市、甲府市、金沢市、福井市、静岡市、浜松市、名古屋市、岐阜市、彦根市、池田市、岡山市 [注 1]、浜田市、徳島市、北九州市(旧門司市)、久留米市、佐賀市

- 「堺筋」がある都市 - 大阪市、富田林市

- 備考

地理

大阪平野のやや南を西流する大和川の左岸下流域に位置する。大阪湾に西面し、北は大阪市、北東は松原市、東は羽曳野市、富田林市、南東は大阪狭山市、河内長野市、南西は和泉市、高石市に接している。市内は7つの行政区に分かれ、堺区が北西部に、美原区が東端部に位置する他は、中区、東区、西区、南区、北区と方位による区割となっている。

地形

市域は丘陵・台地・低地・埋立地に分けられる。泉北丘陵に堺市最高点(標高268.9m)がある。信太山台地に位置する大仙陵古墳(標高44m)は「大山古墳」とも表記されるが、高さ35mの古墳である。低地に位置する蘇鉄山(標高6.97m)は築山(堺台場跡)である。

丘陵

- 泉北丘陵

- 富田林丘陵

台地

- 信太山台地

- 美原台地

河川

湖沼

湾岸

気候

典型的な瀬戸内海式気候である。以下は気象庁が公開しているデータ[7]。

- 気温 - 最高39.7℃(2018年(平成30年)8月22日)、最低-5.3℃(1983年(昭和58年)2月14日、1981年(昭和56年)2月28日)

- 最大降水量 - 206.5ミリ(1982年(昭和57年)8月3日)

- 最大瞬間風速 - 43.6メートル(2018年(平成30年)9月4日)

- 夏日最多日数 - 157日(2019年(令和元年))

- 真夏日最多日数 - 96日(2004年(平成16年))

- 猛暑日最多日数 - 39日(1994年(平成6年))

- 熱帯夜最多日数 - 43日(2010年(平成22年))

- 冬日最多日数 - 68日(1984年(昭和59年))

| 堺市(大仙公園、標高20m)の気候 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |

| 最高気温記録 °C (°F) | 19.1 (66.4) | 23.9 (75) | 25.6 (78.1) | 30.2 (86.4) | 33.0 (91.4) | 36.3 (97.3) | 38.3 (100.9) | 39.7 (103.5) | 36.8 (98.2) | 32.7 (90.9) | 28.6 (83.5) | 25.5 (77.9) | 39.7 (103.5) |

| 平均最高気温 °C (°F) | 9.6 (49.3) | 10.5 (50.9) | 14.3 (57.7) | 20.0 (68) | 24.9 (76.8) | 28.1 (82.6) | 32.0 (89.6) | 33.9 (93) | 29.6 (85.3) | 23.6 (74.5) | 17.8 (64) | 12.3 (54.1) | 21.4 (70.5) |

| 日平均気温 °C (°F) | 5.6 (42.1) | 6.0 (42.8) | 9.3 (48.7) | 14.6 (58.3) | 19.4 (66.9) | 23.1 (73.6) | 27.2 (81) | 28.6 (83.5) | 24.6 (76.3) | 18.6 (65.5) | 12.9 (55.2) | 7.9 (46.2) | 16.5 (61.7) |

| 平均最低気温 °C (°F) | 1.6 (34.9) | 1.7 (35.1) | 4.5 (40.1) | 9.3 (48.7) | 14.4 (57.9) | 19.1 (66.4) | 23.4 (74.1) | 24.5 (76.1) | 20.6 (69.1) | 14.3 (57.7) | 8.4 (47.1) | 3.9 (39) | 12.1 (53.8) |

| 最低気温記録 °C (°F) | −5.0 (23) | −5.3 (22.5) | −3.3 (26.1) | −1.1 (30) | 4.1 (39.4) | 9.1 (48.4) | 15.5 (59.9) | 16.6 (61.9) | 9.7 (49.5) | 2.7 (36.9) | −0.9 (30.4) | −3.4 (25.9) | −5.3 (22.5) |

| 降水量 mm (inch) | 48.3 (1.902) | 57.8 (2.276) | 97.8 (3.85) | 92.2 (3.63) | 126.7 (4.988) | 164.1 (6.461) | 154.2 (6.071) | 87.3 (3.437) | 139.0 (5.472) | 139.3 (5.484) | 74.6 (2.937) | 51.9 (2.043) | 1,232.9 (48.539) |

| 平均降水日数 (≥1.0mm) | 6.4 | 6.9 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 11.8 | 10.3 | 6.6 | 10.0 | 8.9 | 6.8 | 6.6 | 102.6 |

| 平均月間日照時間 | 138.3 | 138.7 | 173.5 | 194.6 | 206.9 | 160.6 | 190.6 | 228.6 | 160.4 | 163.0 | 147.5 | 138.7 | 2,041.4 |

| 出典:気象庁 (平均値:1991年-2020年[8]、極値:1977年-現在[9]) | |||||||||||||

地域

市内の地名

行政区

| (1) 堺区 | (2) 北区 | ||

| (3) 西区 | (4) 中区 | (5) 東区 | (6) 美原区 |

| (7) 南区 | |||

次の7区が設置されている。詳細は各区の項を参照のこと。

| コード | 区名 | 人口 (人)[注 2] | 面積 (km2) | 人口密度 (人/km2) | |

|---|---|---|---|---|---|

| (1) | 27141-1 | 堺区 | 149,368 | 23.66 | 6,313 |

| (2) | 27146-2 | 北区 | 156,883 | 15.60 | 10,057 |

| (3) | 27144-6 | 西区 | 132,875 | 28.62 | 4,643 |

| (4) | 27142-0 | 中区 | 117,616 | 17.88 | 6,578 |

| (5) | 27143-8 | 東区 | 84,424 | 10.49 | 8,048 |

| (6) | 27147-1 | 美原区 | 36,691 | 13.20 | 2,780 |

| (7) | 27145-4 | 南区 | 130,822 | 40.39 | 3,239 |

西部(堺区・西区)

沖積平野を含みおおむね平坦で、海岸線に沿って南北に通る紀州街道(国道26号~大阪府道204号)と熊野街道(小栗街道。大阪府道30号)に沿って早くから市街化している。元来の市街地である堺区の環濠内は紀州街道を大道と称して南北幹線としており、西区の中心となる鳳は小栗街道に沿う大鳥大社の鳥居前町として発展した。鉄道も両街道に沿うように南海本線、阪堺線、阪和線が通っている。これらの他、環濠内の堺市街地から東へ長尾街道(大阪府道12号)と竹内街道(大阪府道31号)、南東へ西高野街道(国道310号)が伸び、鉄道は西高野街道に沿うように南海高野線が通っている。

おおむね熊野街道の東側は信太山台地と呼ばれる高台が広がり、閑静な住宅地が多い。上野芝駅に近い霞ヶ丘や向ヶ丘といったやや規模の大きい住宅地は阪和線の母体である阪和電気鉄道により昭和初期に分譲された。また、この高台には北区にかけて古墳が多い(百舌鳥古墳群)。沿岸部は旧堺港南側の大浜海岸をはじめとして、かつては一大海浜リゾート地で知られ、西区の浜寺には高級住宅街も建設された。しかし、堺泉北臨海工業地帯の造成によって石津川以北は往時を偲ぶ影もなくなり、以南の浜寺水路と浜寺公園の松林に辛うじて名残が見られる。

中南部(中区・南区)

信太山台地から南へ泉北丘陵が広がり、石津川水系の河川に沿って古くからの集落が見られる。上述の交通網の影響から、交通過疎地といった状態が続いて発展が遅れていたが、泉北ニュータウンの開発で一変し、大阪市のベッドタウンとなった。鉄道は南海高野線に乗り入れる泉北高速鉄道が縦断する。また、この地域は須恵器の窯跡が多数発掘されている(陶邑窯跡群)。

東部(北区・東区・美原区)

西除川を境に西側の信太山台地と東側の美原台地に分かれる。台地は比較的平坦であるが、東除川の東側には富田林丘陵が広がる。西除川と東除川はどちらも狭山池の放水路であり、かつ大和川水系の河川である。大半が南河内郡の旧郡域にあたる。

東区では、昭和初期から高野沿線で住宅開発が行われ、南海鉄道(現・南海電気鉄道)の分譲による初芝住宅や、街の中央に噴水広場を設けた大美野の高級邸宅街が開発されている。第二次世界大戦前は堺市街の東縁・東郊に過ぎなかった北区は戦後、金岡団地や新金岡団地、中百舌鳥公園団地等の開発で急速に市街化した。1987年には御堂筋線がなかもず駅まで延伸され、現在では泉北ニュータウンから伸びる泉北高速鉄道と大阪市内へ向かう御堂筋線の接続駅として、多くの人に利用されている。また、この地域は美原区を中心に河内鋳物師ゆかりの地である。現在は何れの区も典型的な大阪市のベッドタウンとなっている。

新興住宅地

人口

2010年以降、人口は減少傾向にある[10] 。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 堺市と全国の年齢別人口分布(2005年) | 堺市の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 堺市 ■緑色 ― 日本全国 | ■青色 ― 男性 ■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

堺市(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

隣接自治体・行政区

歴史

古代

石器時代

現在の堺市域に人が定住したのは古く旧石器時代とされる。市内各地の南花田遺跡などからは旧石器時代の打製石器や縄文時代の土器・石器、弥生時代の銅鐸・土器などが発掘されている。また、浜寺の四ツ池遺跡は池上・曽根遺跡(和泉市・泉大津市)と並ぶ弥生時代の集落遺跡で、堺市域では最大規模を誇る[11](浜寺中学校造成と第二阪和国道敷設工事のため遺跡としての形はとどめていない)。1989年には国の史跡に指定された。このほか、石津川流域の下田町や鶴田町でも、竪穴建物跡を中心とする集落跡や土器・金属器などが出土している。

古墳時代(ヤマト王権の重要地)

(2007年撮影)

国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成

古墳時代には、泉北丘陵を中心に須恵器の生産が行われた。生産は奈良時代を経て平安時代まで続いた。泉北ニュータウン周辺や信太山丘陵にかけて須恵器の窯跡などの遺跡が点在しており、「陶器」「釜室」などの地名が現在に至っても残る。ヤマト王権成立後は大仙陵古墳(仁徳天皇陵)など大小100数基の百舌鳥古墳群が造られた[11]。神功皇后が三韓征伐からの帰途、現在の七道の浜(当時は摂津国住吉郡)に寄り、地元の田裳見宿禰(摂津国住吉郡の豪族)に津守氏の姓を与え、住吉三神を祀るように告げたという(住吉大社の起源)。

飛鳥時代(難波大道と交通網)

飛鳥時代になると、難波宮、難波京や難波津から聖徳太子ゆかりの仏教寺院である四天王寺を経て上町台地を南北に貫く難波大道と、飛鳥京と方違神社を東西に結ぶ丹比道(竹内街道の前身)、大津道(長尾街道の前身)が整備される。奈良時代から室町時代にかけて、これらの街道沿いの美原区大保(丹南)や北区金岡・東区日置荘周辺には河内鋳物師と呼ばれる人たちが多く住んでおり[11]、東大寺再興や鎌倉大仏の鋳造などで活躍した。また、行基が大野寺を建てた[11]。

中世

平安時代

平安時代には熊野詣の宿として境王子と大鳥居王子が設置された[11]。

鎌倉時代(堺北荘と堺南荘)

鎌倉時代には京都、奈良など後背都市の産業を背景に南北の堺荘が成立した。

南北朝時代(南朝と勘合貿易)

南北朝時代には、南朝方の住吉大社宮司の津守氏に関係して南朝の外港的役割を担うようになり、廻船が発着する港へと発展した。地下請の特権を得て、室町時代には足利将軍家や管領細川氏などが行った日明貿易(勘合貿易)の拠点となる。戦国時代には明やルソン、カンボジアなど東南アジア方面での貿易で栄えた。

室町時代・戦国時代(東洋のベニス)

応仁・文明の乱以後、それまでの兵庫湊(大阪湾北西部、現在の兵庫県神戸市)に代わり堺は日明貿易の中継地として更なる賑わいを始め、琉球貿易・南蛮貿易の拠点として国内外より多くの商人が集まる難波津や住吉津などと同様、国際貿易都市としての性格を帯びる。キリスト教布教のため来日していたイエズス会の宣教師ガスパル・ヴィレラは、その著書『耶蘇会士日本通信』のなかで、「堺の町は甚だ広大にして大なる商人多数あり。この町はベニス市の如く執政官によりて治めらる」と書いた[11]。この文章によって、堺の様子は当時の世界地図に掲載されるほどヨーロッパ世界に認識されることとなる。ヴィレラの後継宣教師であるルイス・フロイスもまた、マラッカの司令官宛に「堺は日本の最も富める湊にして国内の金銀の大部分が集まるところなり」と報告、その著書『日本史』のなかで堺を「東洋のベニス」と記している[11]。なお、フロイスは永禄の変の後4年ほど堺に滞在している。

近世

安土桃山時代(自治都市)

安土桃山時代には貿易港としての地位を揺るぎないものとし、戦乱から町を守るため周囲に堀を巡らせた環濠都市を形成。会合衆(えごうしゅう、かいごうしゅう)と呼ばれる商人たちが自治的な都市運営を行い、中世の自治都市となるが、その価値に注目した織田信長、豊臣秀吉らの前に屈服。自治機能が解体され、彼らの支配下(直轄地)に置かれた。古代からの港湾都市としては他に大坂の住吉津や難波津、中世に渡辺津、朱印船貿易で活躍した末吉孫左衛門など豪商を輩出した自治都市の平野郷などがあった。渡辺津近くの石山本願寺跡地に大坂城が築かれ、城下町 (船場周辺) が整備されるに伴い平野商人や京都の伏見商人(現在の大阪市中央区の平野町や伏見町にその名を残している)が移動し、堺商人の多くも大坂へ移住した。同様に全国各地の城下町にも堺商人などが移り住むようになる。産業面では戦国期より鉄砲(火縄銃)生産が盛んに行われた。また文化面では今井宗久や千利休、津田宗及に代表される茶の湯などが特記される。特に信長から武装解除された大和国今井(現在は奈良県橿原市)との交流は深く、竹内街道を通じ江戸時代まで毎日行き来した。「海の堺」に対し「陸の今井」と呼ばれ、堺同様に自治都市として栄えた。

江戸時代(近世都市の源)

江戸時代には堺奉行が置かれ、糸割符など保護を受けるが、鎖国の成立とともに経済の中心は再び大坂へ移り、管轄も大坂町奉行が兼任する。1704年には大和川の付け替え工事が行われ、陸続きであった堺と住吉が分断された。しかも、この開削により河口付近に多量の土砂がたまったため、堺港に大きな船が停泊できなくなり、港湾機能も縮小せざるを得なくなった。

しかし、中世の自由都市堺と、江戸初期の堺の財力は莫大なものがあり、それが後世の日本に与えた影響は大きい。中世の日本において一貫して大都市といえるのは京都だけであり、当時陸運の便利がよい京都に商人の大半が集中していた。一方、堺商人は海運のため全国の中小港湾都市に莫大な投資を行った。その当時既に繁栄していた博多、鹿児島、大分などはともかく、それ以外の全国の多くの都市について、その発展の基礎部分に中世の堺商人の投資が大きな影響を与えているともいえ、それは大阪、名古屋、東京も例外ではない。

江戸時代後期からそれ以降(工業都市)

江戸時代でも後期に入ると、醸造業などが栄えた影響で再度活気を取り戻すようになる。幕末になり、欧米列強が大坂の開港を要求すると、大坂が京都に近いため堺がその代港候補に挙がる。だが江戸幕府内勤皇派は、堺周辺には古墳が多いため、堺を開港地にすると外国人が無断で古墳に出入りする可能性があると指摘。そのため、第二候補であった摂津国の兵庫(神戸)が開港地に選ばれた。この結果、堺は中世以来の国際貿易港への復帰の道を閉ざされ、その座を神戸に明け渡すことになった。

近代

明治時代

明治時代以降は、紡績や煉瓦産業を中心に次第に工業都市へと変貌を遂げていき、阪神工業地帯の一角を占める経済的地盤を作り上げていく。

室戸台風による被害

1934年(昭和9年)9月21日、室戸台風接近に伴い暴風雨による被害。九間町の錦小学校では旧木造校舎が倒壊して約150人の児童らが下敷きとなり、死傷者多数。また、殿馬場小学校の校舎も倒壊したが死傷者は無し。南海本線では堺駅、七道駅間に停車していた電車1両が転覆。[12]。

堺空襲

太平洋戦争末期の1945年(昭和20年)当時、日本には180の都市があり、うち58都市がアメリカ軍による空襲を受けた[11]。アメリカ軍は180都市を人口の多い順に空襲する作戦をとり、堺市は人口18万人で空襲順位は24位であった。広義の「大阪大空襲」で着弾目標地点が置かれたのは大阪市(空襲順位2位)と堺市、兵庫県尼崎市(同25位)のみである。アメリカ軍は堺市を空襲都市に選んだ理由を「堺の主要価値は大阪市に近接していて、その工業が大阪市と統合されていることである。また、この都市は大阪の軍需工場の労働者に住宅を提供している。大阪の工場に打撃を与えるために、堺の軍需工場は疎開可能箇所として重要である」(アメリカ軍の作戦任務報告より)としているが、実際は非戦闘員を目標にした無差別爆撃であった。被害は工場より民家に集中した。

- 3月13日・14日 - 第1次堺空襲(第1次大阪大空襲):B29による焼夷弾投下。

- 6月15日 - 第2次堺空襲(第4次大阪大空襲):B29による焼夷弾投下。

- 6月26日 - 第3次堺空襲(第5次大阪大空襲):B29による焼夷弾投下。

- 7月10日 - 第4次堺大空襲(第6次大阪大空襲):B29による焼夷弾投下、着弾点を初めて堺に置く。

- 8月10日 - 第5次堺空襲:艦載機による機銃掃射。

現代

戦後の高度経済成長期以降は大阪都市圏の発展・膨張とともに、泉北ニュータウンの開発に代表されるような、大阪市の衛星都市(ベッドタウン)としての側面も兼ね備えるようになった。

なお、堺市の町名には「○丁目」の「目」がつかない。1872年の町名改正で、改正前までは独立していた小さな町を「○○東一丁」や「○○西一丁」などに変更し、「丁」に「町」と同格の意味合いを持たせたことに由来する。以後、周辺の町村を合併し市域に編入したが、町を細分する場合も前例に倣い「丁目」を使っておらず、元々の堺市ではなかった美原区を除く市内全域が「丁」で統一されている。

年表

古代

- 5世紀 大仙陵古墳(仁徳天皇陵)が造られる。

- 5世紀 ヤマト王権が茅淳県・大鳥県を設置する。

- 613年 竹内街道が開通。

- 704年 行基が生家を家原寺とする。

- 713年 河内国から摂津国が分離する。

- 757年 河内国の大鳥郡・和泉郡・日根郡が独立、和泉国ができる。

- 934年 紀貫之の『土佐日記』に「いしづ(石津)」の表記がみられる。

- 1054年 藤原定頼の歌集に「さか井」の名が現れる。

中世

- 1231年 小谷城が築城される。

- 1336年 堺北荘が住吉神社(現在の住吉大社)領となる。

- 1337年 大魚夜市が始まる。

- 1338年 北畠顕家が足利軍と戦い石津で戦死(石津の戦い)。

- 1399年 応永の乱で幕府軍が堺城を攻め大内義弘が戦死。

- 1476年 第1回遣明船が堺港から出発する。

- 1502年 金魚が明から堺へ輸入される。

- 1543年 堺で鉄砲生産が始まる。

- 1550年 フランシスコ・ザビエルが堺を訪れる。

近世

- 1568年 織田信長が軍用金2万貫を課す。会合衆は拒否するが攻撃され屈服。

- 1570年 織田信長が松井友閑を堺政所に任命(堺奉行の前身)。

- 1586年 石田三成が堺政所になる。

- 1588年 豊臣秀吉が環濠の土居川を埋めさせる。

- 1591年 豊臣秀吉により堺へ追放された千利休が自害。

- 1596年 慶長の大地震で600人以上が死亡。

- 1604年 堺商人が糸割符年寄に任ぜられ、朱印船貿易が許される。

- 1615年 大坂夏の陣で豊臣方の大野治胤による焼き討ちに遭い全焼。

- 1615年 江戸幕府の直轄地となり堺奉行が置かれる。

- 1615年 元和の町割により市街地を北・東・南へ拡張し、土居川再築。

- 1684年 堺最初の地誌『堺鑑』が刊行される。

- 1696年 堺奉行が廃止され、大坂町奉行の管轄になる。

- 1702年 堺奉行が再び置かれる。

- 1704年 大和川が付け替えられる。

- 1795年 堺港が現在の旧堺港の位置に修築される。

- 1854年 安政南海地震津波で堺港が打撃を受ける。

- 1863年 天誅組が堺港に上陸する。

- 1867年 堺奉行が廃止され、大坂町奉行が堺を管轄。

近代

- 1868年 堺事件が起きる。

- 1868年 堺県を設置する。

- 1870年 鹿児島藩が日本の近代紡績工場第1号となる戎島紡績所を開設。

- 1870年 工部省が鉄道寮堺煉瓦製造所を設立(日本で最初の煉瓦工場)。

- 1873年 日本初の公園となる浜寺公園が開園。

- 1876年 堺県が奈良県を併合する。

- 1876年 南宗寺境内で堺博覧会を開く。

- 1877年 明治天皇が堺に行幸し、熊野小学校などを視察。

- 1877年 大浜灯台が完成。

- 1880年 郡区町村編制法施行により堺区(堺市の前身)が設置される。

- 1881年 堺県が大阪府に併合される。

- 1888年 阪堺鉄道(南海電気鉄道の前身)の難波駅 - 堺駅間開通。

- 1888年 大阪農学校(大阪府立大学の前身)が開校。

- 1889年4月1日 市制施行により堺市へ移行(最初に施行した31市に名を連ねた)。

- 1892年 旧堺奉行所跡に堺市役所ができる。

- 1894年 大鳥郡向井村大字七道を編入。

- 1895年 幕末に築かれた南台場跡が大浜公園として整備される。

- 1895年 堺市章を制定。

- 1897年 南海鉄道(阪堺鉄道が社名変更)の堺駅 - 佐野駅間開通。

- 1898年 高野鉄道(現在の南海高野線)の大小路駅(現在の堺東駅) - 狭山駅間開通。

- 1900年 高野鉄道の道頓堀駅(現在の汐見橋駅) - 大小路駅間開通。

- 1903年 大浜公園が第5回内国勧業博覧会の第2会場となる(第1会場は天王寺公園)。

- 1903年 大浜公園内に堺水族館が開館。

- 1905年 日露戦争に伴い、浜寺にロシア帝国軍兵士の俘虜収容施設ができる。

- 1906年 浜寺海水浴場が開場する。

- 1907年 南海鉄道の浜寺駅(当時)駅舎が完成(後に東京駅を設計した辰野金吾博士による)。

- 1910年 天王貯水池と浅香山浄水場が造られ、上水道が整備される(全国で18番目、大阪府では大阪市に次いで2番目)。

- 1911年 阪堺電気軌道の恵美須町駅 - 浜寺駅間と大浜支線宿院 - 大浜海岸間開通。

- 1913年 大浜公会堂内に大浜潮湯が開業。

- 1916年 堺市立図書館(旧館)が開館。

- 1920年 大阪市北区野崎町にあった堀川監獄(現在の扇町公園)が堺市に移転、大阪刑務所となる。

- 1920年 泉北郡向井町・湊町を編入。

- 1920年 第1回国勢調査(堺市の人口は8万4995人)。

- 1922年 堺(大浜海岸) - 徳島(小松島市横須海岸)間に日本初の民間定期航空便が就航。

- 1923年 堺市公民病院(現在の堺市立総合医療センター)が開院。

- 1925年 泉北郡舳松村を編入。

- 1926年 泉北郡三宝村を編入。

- 1927年 阪堺大橋が完成する(大和川の架橋は大和橋以来220年ぶり)。

- 1929年 阪和電鉄(現在のJR阪和線)の天王寺駅 - 和泉府中駅間開通。

- 1930年 遠里小野橋が架設される。

- 1931年 全国初の市史となる『堺市史』が完成。

- 1931年 阪堺電鉄の芦原橋駅 - 浜寺駅間開通。

- 1932年 陸軍第4師団の騎兵隊兵舎(現在の長尾中学校)、輜重隊兵舎・陸軍病院(現在の国立病院機構近畿中央呼吸器センター)、練兵場(現在の金岡公園・近畿管区警察学校)が大阪市東区山小橋町・法円坂町から金岡村(当時)へ移転。以後、通称金岡連隊基地として大阪南部の軍事拠点となる。

- 同年、昭和天皇が陸軍特別大演習のため堺に行幸し、堺中学校(現在の大阪府立三国丘高等学校)を視察する(「三国ヶ丘御幸通」の地名はこの行幸に由来)[13]。

- 1932年 大美野田園都市が町開き。

- 1934年 室戸台風が堺市を直撃。300人超の死者が出る。

- 1935年 『堺市歌』(初代)を制定。

- 1936年 南海鉄道が創業50周年事業として中百舌鳥総合運動公園を開設。

- 1937年 大和川大橋が架設される。

- 1938年 泉北郡神石村・五箇荘村・百舌鳥村・南河内郡金岡村を編入。

- 1938年 光明池(人工の灌漑貯水池)が完成。

- 1939年 大阪帝国大学(当時)産業科学研究所が浅香山に設立される。

- 1942年 泉北郡浜寺町・鳳町・踞尾村・八田荘村・深井村・東百舌鳥村を編入。

- 1944年 阪堺電鉄が大阪市に買収され、大阪市電三宝線になる。

- 1944年 堺市役所が堺東に移転する。

- 1945年 近鉄大浜線(当時)宿院 - 大浜海岸間が戦争の激化により休止(正式に廃止となったのは1980年)。

- 1945年7月10日 堺大空襲。死者1800人を超える。堺駅周辺の龍神地区や宿院、大浜公園などに大きな被害が出る。

現代

- 1947年 浜寺公園と金岡連隊基地跡がアメリカ軍に接収される(それぞれ浜寺キャンプ、金岡キャンプとなる)。

- 1948年 堺(鉢ヶ峯)公園墓地ができる。

- 1950年 ジェーン台風が堺市を直撃。

- 1955年 市民運動によって、いたすけ古墳の保存が決まる。

- 1956年 日本初の住宅公団による団地「金岡団地」の入居開始。

- 1956年 浅香山浄水場のツツジの一般公開(通り抜け)が始まる。

- 1957年 南河内郡北八下村(大字河合を除く)を編入。

- 1958年 南河内郡南八下村(西部)・日置荘町を編入。

- 1958年 浜寺公園と金岡連隊基地跡がアメリカ軍から返還。金岡連隊基地跡は金岡公園として整備される。

- 1958年 堺泉北臨海工業地帯の造成開始。

- 1958年 『堺市民の歌』(2代目、現行)を制定。

- 1959年 泉北郡泉ヶ丘町を編入。

- 1960年 向ヶ丘団地の入居開始。最寄り駅として津久野駅が設置される。

- 1961年 八幡製鐵(後の新日鐵住金)堺製鐵所が設立。臨海部の工業化が開始される。

- 1961年 第二室戸台風が堺市を直撃。

- 1961年 泉北郡福泉町を編入。

- 1961年 南海電鉄が「浜寺ヘルスセンター」開設。

- 1961年 与謝野晶子の歌碑が生家跡にできる。

- 1962年 浜寺海水浴場が閉鎖される(堺市内の海水浴場がなくなる)。

- 1962年 南河内郡登美丘町を編入。

- 1963年 堺市民憲章を制定。

- 1963年 浜寺公園プールが完成。

- 1964年 天王貯水池が閉鎖。

- 1965年 堺市民会館が開館。

- 1965年 戦災復興事業が終わる。

- 1966年 泉北ニュータウン着工。

- 1966年 金岡ニュータウン(新金岡団地)が街開き。

- 1966年 土居川の埋め立てが始まる。

- 1967年 米国カリフォルニア州バークリー市と初の姉妹都市提携。

- 1967年 八田荘団地が完成する。

- 1968年 大阪市電三宝線が廃止。大阪市営バスに転換される。

- 1968年 大浜灯台が廃止。

- 1968年 大阪大学産業科学研究所が大阪府茨木市に移転(跡地は住宅公団に売却され浅香山団地に)。

- 1969年 堺港と泉北港が統合され、堺泉北港になる。

- 1970年 阪神高速道路堺線が開通。

- 1971年 泉北高速鉄道線の中百舌鳥駅 - 泉ケ丘駅間開通。

- 1971年 堺市立図書館(現在の中央図書館)が大仙公園に移転。

- 1971年 大仙公園に平和塔が完成。

- 1971年 国立泉北病院が開院(病院移譲により後に近畿大学医学部堺病院、現在は堺咲花病院となる)。

- 1972年 大泉緑地が開園。

- 1972年 泉北ニュータウンに「青少年の町(ヤングタウン)」ができる。

- 1973年 泉北高速鉄道の泉ケ丘駅 - 栂・美木多駅間開通。

- 1974年 堺まつりが始まる。

- 1975年 吾彦大橋が架設される。

- 1975年 堺市民オリンピックが始まる。

- 1976年 第二阪和国道の堺 - 高石間開通。

- 1976年 大阪女子大学が大阪市の帝塚山から移転(現在は大阪府立大学と統合)。

- 1977年 泉北高速鉄道の栂・美木多駅 - 光明池駅間開通。

- 1979年 市制90周年。

- 1980年 堺市博物館が開館。

- 1981年 大阪府立障害者交流促進センター(ファインプラザ大阪)開設。

- 1982年 阪神高速道路湾岸線の南港北 - 三宝間開通。

- 1982年 台風10号が堺市を直撃。大和川が氾濫し、大きな被害が出る。

- 1983年 全国初の政治倫理条例を制定。

- 1983年 中華人民共和国の連雲港市と友好都市提携。

- 1985年 南海本線の大和川駅 - 石津川駅間高架化。

- 1986年 第37回全国植樹祭が大仙公園で開催。

- 1986年 陶器山トンネルが開通。泉北ニュータウンと狭山ニュータウンが繋がる。

- 1987年 地下鉄御堂筋線が中百舌鳥まで延伸。

- 1987年 阪神高速道路湾岸線の三宝 - 出島間開通。

- 1987年 南大阪地域地場産業振興センター(じばしん南大阪、現在の堺市産業振興センター)開設。

- 1989年 市制百周年記念「オランダフェスティバル・ダッハらんど'89大阪」開催。

- 1989年 阪和自動車道の松原JCT - 美原北IC 間開通。

- 1991年 阪和自動車道の美原北IC - 堺IC間開通。

- 1991年 堺泉北有料道路の供用開始。

- 1993年 阪和自動車道の堺IC - 岸和田和泉IC間開通。

- 1993年 阪神高速道路湾岸線の出島 - 助松間開通。

- 1994年 ニュージーランドのウェリントン市と姉妹都市提携。

- 1995年 さかいハートフルランドが始まる。

- 1996年 中核市へ移行。

- 1996年 堺市の小学校等 92 校で病原性大腸菌(O157)による集団食中毒である堺市学童集団下痢症が発生[14]。

- 1996年 市立堺病院が移転、新装開院。

- 1998年 南海本線の浜寺公園駅と諏訪ノ森駅が、国の登録有形文化財に登録される。

- 1999年 第23回全国育樹祭が大仙公園と蜻蛉池公園(大阪府岸和田市)で開催。

- 1999年 大型児童館「ビッグバン」開館。

- 2000年 「世界民族芸能祭」が堺旧港と大仙公園で開催。

- 2000年 龍女神像(乙姫像)が旧堺港小波止(北波止)に復元。

- 2001年 国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)開設。

- 2001年 「ヤングタウン」が閉鎖。

- 2004年 南阪奈道路の供用開始。

- 2004年 さかい新事業創造センター開設。

- 2005年2月1日 南河内郡美原町を編入。

- 2006年4月1日 政令指定都市移行、区制施行。

- 2009年10月1日 世界最大級のシャープ堺工場が操業。

- 2010年4月1日 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター(J-GREEN堺)オープン。

- 2014年3月31日 堺市民会館が老朽化により閉館する。

- 2015年7月1日 市立堺病院が移転し、堺市立総合医療センターとなる。

- 2019年7月6日 大仙陵古墳(仁徳天皇陵)を含む「百舌鳥・古市古墳群」が世界文化遺産に登録される(大阪府内で初の世界遺産)。

- 2019年10月1日 閉館した堺市民会館跡地に堺市民芸術文化ホールが開館。

政治

行政

市長

歴代市長

- 官選区長

- 高山保次郎(1880年4月 - 1883年1月)

- 一樋作兵衛(1883年1月 - 1886年8月)

- 小向寛雄(1886年8月 - 1889年4月)

- 任命市長

- 名誉職市長 - 無給奉仕の市長

- 河盛安之介(1933年4月 - 1946年5月)

- 南治好(1946年8月 - 1947年1月)

- 公選市長

中百舌鳥副都心計画

1982年に発表された大阪府の総合計画で、豊中市の千里中央、東大阪市の荒本とともに、堺市の中百舌鳥が「大阪府の新都心」として位置付けられることになった。1983年には堺市も総合計画を発表し、中百舌鳥を「堺市の副都心」として位置付けた。ちょうど中百舌鳥にあった日本ピローブロック製造の本社工場が美原町(当時)に移転することになり、その跡地に大規模商業施設を誘致することも計画に盛り込まれた。同時に堺市役所の本庁機能の中百舌鳥移転も計画されたが、現本庁のある堺東駅周辺の商店会などから、同駅周辺の経済が地盤沈下することを理由に強い反対を受けて頓挫している。1987年4月に地下鉄御堂筋線が中百舌鳥まで延伸されたことを機に区画整理事業が始まった。大規模商業施設への出店を募ったところ、そごう、西武百貨店、阪急百貨店などが入札に参加した。設計競技段階では西武が落札したが、駅周辺の土地を先行取得していたそごうが西武への土地提供を拒否。「そごう所有地」の看板を掲げて、西武と縄張り争いのようになった。一方、堺市はなかなか進まない事業を後押しするため1991年、「第三次堺市総合計画」で改めて中百舌鳥を新都心として位置付けるなど事態の収拾に乗り出したが、1992年に西武は「業績悪化」を理由に中百舌鳥進出を断念。事業からの撤退を表明した。バブル崩壊により、そごうも1993年、中百舌鳥からの撤退を表明。再開発事業は失敗に終わった。その後、西武とそごうは「ミレニアムリテイリンググループ」(→そごう・西武)として経営統合され、現在に至る。これらの経緯から、近年まで中百舌鳥駅北側は更地が多かったが、2002年になって駅前にロータリーが完成した。大規模計画が全て頓挫したことによって、駅周辺には無秩序にマンションや商業ビルが林立している。

都市再生緊急整備地域

都市再生緊急整備地域は都市再生の拠点として国が定めたもので、都市開発事業などを通じて重点的に市街地整備を推進すべき地域とされている。堺市内では以下の3地域が指定されている。

- 堺臨海地域

- 新日本製鐵堺製鐵所の高炉休止・事業所縮小(1990年)によって生じた遊休地を開発する計画。堺市は「臨海新都心」(愛称「堺浜」)と位置づけ、マリーナ、海とのふれあい広場、干潟などを整備している。2006年3月21日に「堺浜シーサイドステージ」の第1期工事が完成。シネコンなどを備えた大型複合施設(堺浜えんため館)も同年4月15日に開業した。また、2010年には天然芝のサッカーグランドやクラブハウス、宿泊施設を備えた西日本初のサッカー・ナショナルトレーニングセンター「J-GREEN堺」が完成した。将来的にはLRTの乗り入れも検討されており、堺製鐵所の敷地内には「トランスロール」堺浜試験線が引かれている。なお、新日本製鐵は当初、堺製鐵所の遊休地にアメリカのユニバーサルスタジオを誘致することでユニバーサル社と話を進めていた。かねてより日本進出を目論んでいたユニバーサル社と北九州市のスペースワールドを開業したノウハウを持つ新日本製鐵の思惑が合致したためだが、交通の便の悪さを理由に合意が得られなかった。

- 堺東駅西地域

- 大きく3地区の開発計画がある。(1)裁判所庁舎の建て替え工事など官庁街の整備、(2)銀座商店街南側に市民ホールなどを備えた再開発ビル建設、(3)(西地域ではないが)駅東側の車庫跡に高層マンション建設、である。このうち、(3)は完成、(1)も一部が完成している。堺地方合同庁舎も2013年10月に竣工している。堺東駅前はジョルノが1981年に開業して以来、市役所を除いてほとんど変化がない。むしろ寂れる一方で、1990年代にはスーパーマーケット(長崎屋・イズミヤ・ニチイ)の撤退が相次いだ。堺市の玄関駅でもあり、最も開発が急がれている地域である。

- 鳳駅南地域

- 東急車輛工場跡地に、高層マンションとシネコンなどが入った大型複合商業施設「アリオ鳳」(イトーヨーカドーが中核)が2008年に開業した。鳳駅は阪和線でも重要な駅の一つにもかかわらず「駅前」と呼べるものがなく、周辺道路も幅が狭いうえ歩道もなく不便であったが、2019年に駅前の土地区画整備事業と道路(鳳上線)が整備され、駅前にバスターミナル兼交通広場が完成しバス(南海バス)が乗り入れを開始した。

議会

行政区施行に伴い、堺市議会(定数52、法令定数より4人少ない)および大阪府議会の旧堺市選挙区(定数10)は、以下のように分割された。その後、市議会は定数を48に、府議会は堺市域の定数を8にそれぞれ削減された。また各区の人口増減などにより定数の見直しが行われている。

| 市議会[16] | 府議会[17] | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 堺区 | 9 | 2 | 市議会・府議会ともには2015年の選挙より8と1に削減されたが、2019年の選挙より再び9と2に戻された。 |

| 中区 | 8→7 | 1 | 市議会は2015年の選挙より削減された |

| 東区 | 5 | ½ | |

| 西区 | 8 | 2→1 | 府議会は2015年の選挙より削減された。 |

| 南区 | 10→8 | 2→1 | 市議会は2015年の選挙より9に、2019年の選挙より8に削減された。府議会は2019年の選挙より削減された。 |

| 北区 | 9 | 2 | |

| 美原区 | 3→2 | ½ | 市議会は2015年の選挙より削減された。 |

½: 東区と美原区(合区)で定数1

市議会

- 市会

府議会

- 定数:6名

- 任期:2023年(令和5年)4月30日~2027年(令和5年)4月29日

| 選挙区 | 議員名 | 会派名 | 当選回数 |

|---|---|---|---|

| 堺区(1) | 中川あきひと | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 3 |

| 中区(1) | 奥村ユキエ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 1 |

| 東区及び美原区(1) | 中野稔子 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 4 |

| 西区(1) | 三橋弘幸 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 2 |

| 南区(1) | 西林克敏 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 3 |

| 北区(1) | いらはら勉 | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 3 |

衆議院

- 任期:2021年(令和3年)10月31日〜2025年(令和7年)10月30日(「第49回衆議院議員総選挙」参照)

| 選挙区 | 議員名 | 党派名 | 当選回数 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 大阪府第15区(美原区など) | 浦野靖人 | 日本維新の会 | 4 | 選挙区 |

| 大阪府第16区(堺区、東区、北区) | 北側一雄 | 公明党 | 10 | 選挙区 |

| 森山浩行 | 立憲民主党 | 3 | 比例復活 | |

| 大阪府第17区(中区、西区、南区) | 馬場伸幸 | 日本維新の会 | 4 | 選挙区 |

市町村合併・政令指定都市への移行

2005年(平成17年)2月1日に東隣の美原町を編入合併した[18]。この編入合併によって政令指定都市の実質上の要件である80万人を超えたため、2006年4月1日に大阪府内では2番目の政令指定都市へ移行した[19]。

なお、隣接する高石市や大阪狭山市との合併も検討していたが、2003年(平成15年)に高石市で合併の是非を問う住民投票が行われ、反対多数により堺市との合併問題研究協議会は解散。大阪狭山市では合併協議会設置が市議会で否決された。しかし、合併はならなかったが、高石・大阪狭山両市とは消防事業は共同で行っており[注 3]、また、大阪狭山市内には堺市の飛び地が存在する。

複数の政令指定都市が存在する都道府県は、これまでにも神奈川県(横浜市、川崎市、後に相模原市)、福岡県(福岡市、北九州市)の2つしかなく、堺市の政令指定都市移行により、全国3府県目の事例となった。その後、静岡県(静岡市、浜松市)も加わり現在は4府県となっている。また、都道府県内の人口占有率が1割に満たない初めての例であり、2010年4月に移行した相模原市が2例目となる。

政令指定都市への道のり

1960年代前半まで

- 1956年 政令指定都市制度が施行。

- 1961年 河盛安之介市長が、臨海工業地帯の造成と泉北丘陵の開発を柱とする「100万都市構想」を発表(事実上の政令指定都市昇格目標宣言)。

- 1963年 人口が40万人を超える。

1960年代後半(合併で移行めざす)

- 1966年 和泉市の横田礒治市長が、5市合併で政令指定都市になった北九州市を手本にした「泉北合併都市構想」を発表。堺市・泉大津市・和泉市と高石町(当時)・忠岡町の3市2町の大合併で政令指定都市移行を目指す。大阪府も合併を勧告。

- 1966年 河盛市長が合併構想を受け、泉北3市2町に加え松原市・羽曳野市・富田林市・河内長野市・美陵町(当時)・狭山町(同)・美原町(同)を含めた「広域都市構想」を発表。

- 1966年 堺市・泉大津市・和泉市の3市議会が合併案を議決。3市による合併協議会が設立(高石町は単独市制施行の道を選び、忠岡町は合併の利点がないとして加わらず)され、3市長も合併協定書に調印。

- 1966年 泉大津市の久保泰雅市長(社会党)と市議6人が合併汚職で摘発。

- 1967年 泉大津市の久保市長が辞任。その後行われた市長選で、合併反対派の茶谷徳松が当選。

- 1967年 泉大津市・和泉市で合併反対運動が激化。大阪府が合併不認可を表明し、3市合併は白紙に。

- 1967年 人口が50万人を超える。

1970年代前半(合併白紙の余波)

- 1971年 河盛市長が引退。民社党などが推した土師半六が市長に当選。

- 1972年 人口が60万人を超える。

- 1972年 土師市長、浪速医科大学(仮称、不認可)誘致にからんだ汚職事件で逮捕。出直し選挙で我堂武夫が市長に当選。

- 1974年 人口が70万人を超える。

1970年代後半 - 1980年代(合併せず単独で移行めざす)

- 1976年 堺市が庁舎問題等審議会を設置。

- 1976年 我堂市長が政令指定都市昇格を正式に表明。

- 1983年 人口が80万人を超える。

- 1983年 堺市が指定都市準備室を設置。

- 1983年 堺市議会が指定都市問題対策特別委員会を設置。

- 1983年 仙台市・千葉市・堺市の3市で「事務連絡協議会」設立。3市揃っての政令指定都市移行を目指す。

- 1984年 田中和夫が市長に当選。

- 1986年 人口が81万9000人となり過去最高を記録。以後減少に転じる。

- 1989年 田中市長が急死。幡谷豪男が市長に当選。

1990年代前半(支所制度の導入)

- 1991年 市内を6地区に分割した支所制度を導入。支所区域名称選定委員会が「堺・中・東・西・南・北」を選定。

- 1991年 堺市役所高層館が完成。

- 1992年 東百舌鳥出張所(大野芝町)、深井出張所(深井中町)、八田荘出張所(八田寺町)、泉ヶ丘出張所(東山)を廃止して、中支所(深井沢町)が開所(実質的に深井出張所が中支所に昇格)。

- 1993年 堺商工会議所が堺市指定都市問題懇話会設立。

- 1993年 堺市が東京事務所を開設。

- 1994年 堺市が指定都市対策室を設置。

- 1995年 上神谷出張所(片蔵)、美木多出張所(美木多上)、泉北ニュータウン東出張所(茶山台)、泉北ニュータウン中出張所(原山台)、泉北ニュータウン西出張所(鴨谷台)を廃止して、南支所(桃山台)が開所(実質的に泉北ニュータウン中出張所が南支所に昇格)。

- 1995年 堺市・美原町広域行政課題連絡協議会設置。

1990年代後半(中核市へ移行)

- 1996年 中核市制度施行。中核市へ移行した12市(宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、堺市、姫路市、岡山市、熊本市、鹿児島市)のうち、堺市は最大の人口を擁する都市として、「第1回中核市サミット」の開催地に選ばれる。

- 1996年 堺市指定都市問題懇話会が改組され、堺市指定都市推進協議会を設立。

- 1996年 浜寺出張所(浜寺諏訪森町中)、鳳出張所(鳳東町)、津久野出張所(津久野町)、福泉出張所(草部)を廃止して、西支所(鳳東町)が開所(実質的に鳳出張所が西支所に昇格)。

- 1997年 人口が80万人を割る。

- 1997年 南八下出張所(菩提町)、日置荘出張所(日置荘西町)、登美丘出張所(大美野)を廃止して、東支所(日置荘原寺町)が開所(実質的に日置荘出張所が東支所に昇格)。

- 2000年 五箇荘出張所(新堀町)、金岡出張所(金岡町)、百舌鳥出張所(百舌鳥赤畑町)、北八下出張所(中村町)、新金岡出張所(新金岡町)を廃止して、北支所(新金岡町)が開所(実質的に新金岡出張所が北支所に昇格)。

- 2000年 神石出張所(石津町)を廃止して、堺市役所旧本館に堺支所(南瓦町)が開所(実質的に本庁への統合)。6支所体制が完成する。

2001年以降(再び合併で移行めざす)

- 2001年 国の「合併支援プラン」で「2005年3月までに大規模な合併が行われた場合には、政令指定都市の弾力的な指定を検討する」と緩和の方向が打ち出される。

- 2001年 木原敬介が市長に当選。

- 2002年 堺市・高石市合併問題研究協議会を設置。

- 2003年 高石市、大阪狭山市、美原町に合併を申し入れ。

- 2003年 堺市・美原町合併協議会を設置[19]。

- 2003年 高石市長選で合併反対派の阪口伸六が当選。堺市・高石市合併問題研究協議会が解散。

- 2003年 大阪府と堺市が「政令指定都市移行連絡準備会議」を設置。

- 2004年 堺市役所新庁舎(本館)が完成。堺支所が移転する。

- 2004年 大阪府と堺市が「政令指定都市移行連絡会議」を設置。

- 2005年2月 美原町を編入合併(美原支所設置)[18]。人口が80万人を超える。

- 2005年3月 堺市議会が「堺市の政令指定都市の実現に関する意見書」を可決。

- 2005年5月 大阪府と「事務移譲等に関する確認書」を締結。

- 2005年5月 大阪府議会が「堺市の政令指定都市の指定に関する意見書」を可決。

- 2005年10月 政令指定都市移行が閣議決定。

- 2005年12月 区名が正式決定。

- 2006年4月 政令指定都市移行・区制(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)施行[19]。

国家機関

法務省

- 大阪地方検察庁堺支部

財務省

- 大阪国税局堺税務署

国土交通省

裁判所

施設

警察

- 本部

- 警察署

消防

- 消防署

- 堺消防署

- 中消防署

- 東消防署

- 西消防署

- 南消防署

- 北消防署

- 美原消防署

医療

- 主な医療施設

- 堺市立総合医療センター

- 堺市宿院急病診療センター

- 堺市泉北急病診療センター

- 堺市口腔保健センター

- 大阪ろうさい病院

- 独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター(旧国立近畿中央病院)

- 堺咲花病院(旧国立泉北病院→旧近畿大学医学部堺病院)

- 浅香山病院

- 耳原総合病院

- 馬場記念病院

- 堺山口病院

- 阪南病院

文化施設

- 博物館など

- 堺市博物館

- M・Cみはら(堺市立みはら歴史博物館)

- 堺市立埋蔵文化財センター

- 堺市立町家歴史館 山口家住宅

- 堺市立町家歴史館 清学院

- さかい利晶の杜

- 千利休茶の湯館

- 与謝野晶子記念館

- 堺市立文化館

- 堺アルフォンス・ミュシャ館

- 堺市立平和と人権資料館

- 堺市立舳松人権歴史館

- シマノ自転車博物館

- 堺刃物伝統産業会館(堺HAMONOミュージアム)

- 堺市立ビッグバン - 2021年4月1日大阪府立大型児童館ビッグバンが大阪府から堺市へ移管し、名称を堺市立ビッグバン に変更(「堺市立ビッグバン条例」2020年10月5日公布)。

- 小谷城郷土館

- 富士フォトギャラリー堺 - 富士フイルムの展示館

- ソフィア・堺(プラネタリウム)

- 堺ヒストリックカーコレクション - 1920年代後半から80年代前半のドイツのBMW製を中心に構成。現在は大阪府泉佐野市のりんくう国際物流センターで常設展示しているが、将来的に「ヒストリックカーミュージアム」の建設構想がある。

- (大阪府立泉北考古資料館、2010年に堺市立泉北すえむら資料館、2016年閉館)

- 堺鉄砲館(私設博物館)[20]。

- ホールその他

- フェニーチェ堺(堺市民芸術文化ホール)

- 栂文化会館

- 中文化会館(ソフィア・堺)

- 西文化会館(ウェスティ)

- 東文化会館(北野田フェスティバル)

- 美原文化会館(アルテベル)

- 堺勤労者総合福祉センター(サンスクエア堺)

- 堺能楽会館

運動施設

- 野球場

- サッカー場

- 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター - サッカーフィールド14面、フットサルフィールド8面、クラブハウスなどの施設を有する日本最大規模のサッカートレーニング施設。ラグビーやアメリカンフットボールなどの利用も可能。

- 陸上競技場

- 金岡公園陸上競技場 - 金岡公園内。収容人員15,000人。もとは陸軍(戦後はアメリカ軍)の練兵場であった。1989年に改修工事を行い、メインスタンドを併設した全天候型トラックに生まれ変わった。日本陸連の第2種公認競技場として各種競技会で使用されている。現在、大阪府内で第2種陸上競技場として公認を受けているのは、金岡公園陸上競技場のほかは、枚方市立陸上競技場と吹田市立総合運動場のみである。

- 中百舌鳥総合運動場 - 1936年に南海鉄道が開設した「中百舌鳥総合運動公園」内にあった。1964年に長居陸上競技場ができるまでは、大阪府唯一の第1種公認競技場で、堺市のほか大阪市や泉北地区の各種競技会の会場になった。陸上競技の全国大会が開催されたこともある。長居陸上競技場完成後は整備もされないまま放置され、1970年に住宅公団に売却された。跡地に建つ中百舌鳥公園団地の「公園」の文字が当時を物語る。

- 体育館

- プール

- 室内温水プール

- のびやか健康館(温水プールを併設)

- 美原総合スポーツセンター(温水プール)

- 堺市立福祉健康プラザ(温水プール)

- ゴルフ場

- 堺カントリークラブ

- 泉ヶ丘カントリークラブ

- 天野山カントリークラブ(一部河内長野市)

- その他

- 堺カートランド

対外関係

姉妹都市・提携都市

海外[22]

国内[23]

国際機関

領事館

在大阪シンガポール共和国名誉総領事館

在大阪シンガポール共和国名誉総領事館 在堺チェコ共和国名誉領事館

在堺チェコ共和国名誉領事館

経済

第一次産業

農業

- 鉢ヶ峯健康朝市「コスモス館」

- フォレストガーデン

漁業

- 漁港

- 堺出島漁港 - とれとれ市

- 石津漁港

- 堺魚市場

第三次産業

商業

- 堺区

- 堺東駅

- 髙島屋

- ジョルノ

- 堺銀座商店街

- 明治時代に高野鉄道が開通した時からある古い商店街。戦中、堺東に市役所など官庁が移転してきたことや、旧市内の商店が空襲に遭い打撃を受けたことで、堺の中心商店街としての地位が高まった。1953年にアーケード(ビニール式)が完成。1988年にはモスク型のアーケードに生まれ変わった。その後は堺市の支所制度導入(政令指定都市昇格後は区役所に変更)に伴う堺東の地位低下や買い物客の大阪市内への流出、大型商業施設(前述の北花田や鳳など)の開業が相次いだこともありかつての賑わいはない。人気フォークデュオ、コブクロがインディーズ時代に路上ライブを行っていた地でもある。一時、空きビルに場外馬券場を誘致しようという動きがあったが、住民の反対運動により計画は潰れた。

- 宿院停留場

- 堺駅

- 1985年に現在地に移転、高架駅となるまでは、現在の南口に駅舎があった。1986年にイトーヨーカドーが駅前に出店(関西1号店)したが2011年2月13日に閉店。駅ビルに隣接する商業ビルは、入居する核テナントの誘致計画(西武百貨店やダイエー系のプランタンなど)がことごとく頓挫し、高架駅にしては不釣合いな駅舎のまま長年放置されていた。結局、南海電鉄がエディオンや紀伊国屋書店(旭屋書店を経て、現在はTSUTAYA)、食品スーパーのエース新鮮館などからなる自前の複合商業施設「プラットプラット」を2000年に開業した。1993年には西口にリーガロイヤルホテル(現在のホテル・アゴーラ リージェンシー堺)が開業。大阪市営バスも駅前ロータリーに乗り入れるようになった。

- 七道駅:イオンモール堺鉄砲町(イオンモール)

- 堺市駅:ベルマージュ堺(イズミヤ)、堺市駅商店街

- 北区

- 北花田駅:イオンモール堺北花田(イオンモール)

- 新金岡駅:フレスポしんかな(しんかなCITY跡地)、ドン・キホーテ

- 西区

- 中区

- 南区

- 泉ヶ丘駅:パンジョ(高島屋)、泉ヶ丘ひろば専門店街、ジョイパーク泉ヶ丘(トイザらス・ベビーザらス、しまむら)

- 栂・美木多駅:トナリエ栂・美木多(イオンフードスタイル)、アクロスモール泉北(デイリーカナート、TOHOシネマズ)

- 光明池駅:アクト、サンピア(ダイエー、コムボックスの所在地は和泉市)

堺市に本社を置く企業

上場企業

- シマノ - 東証プライム。自転車用駆動・ブレーキ部品の総合メーカー。釣り具も展開。

- 堺化学工業 - 東証プライム。酸化チタンの大手メーカー。製薬会社カイゲンファーマの親会社である。

- コーナン - 東証プライム。日曜大工小売店から出発した関西最大のホームセンター。

- くら寿司 - 東証プライム。ロードサイド型の回転寿司店を展開。

- サカイ引越センター - 東証プライム。引越し業界1位。「サカイ品質」で全国展開を図っている。

- シャープ - 東証プライム。大手総合家電メーカー。台湾・鴻海精密工業による買収に合意したため、外資系企業傘下となった。

- ユークス - 東証スタンダード。家庭用ゲームソフトの受託開発メーカー。新日本プロレスを傘下に持っていた。

- 浅香工業 - 東証スタンダード。創業350年 金象印のショベルスコップを製造。土工農具・園芸用品の製造メーカー。

- スーパーツール - 東証スタンダード。SUPERTOOLブランドの作業工具を主として製造販売する企業。

- 誠建設工業 - 東証スタンダード。戸建て分譲住宅の建売、注文住宅の建築、リフォーム事業を行う不動産会社。

- 幸和製作所 - 東証スタンダード。福祉用具メーカー。

非上場企業

- トウペ - 元東証1部。日本ゼオンの子会社の塗料メーカー。古河機械金属(旧・古河鉱業)グループの塗料事業を担う中核事業会社。旧社名は東亜ペイント。

- タマノイ酢 - 酢の製造販売を主とする食品メーカー。

- 前田製菓 - 「あたり前田のクラッカー」で知られる製菓会社。ビスケットなどを製造・販売。

- 日清シスコ - 日清食品ホールディングス傘下の製菓会社。ビスケット、スナック菓子などを製造・販売。

- 中野物産 - 「都こんぶ」を製造販売。

- マルエス - 珍味を中心とした食品メーカー。

- はや - 「民芸肉料理」を看板に和食店やとんかつ店など多角展開。

- のらや - うどん・そばを主とする外食産業企業。「手打草部うどん のらや」を展開している。1996年創業。

- 大阪いずみ市民生活協同組合

- 生活協同組合エスコープ大阪

- タケモトピアノ - 財津一郎を起用したCMで知られる、ピアノの古物買取販売業。

- 美津和タイガー - プロ野球選手用バット公認メーカー。「虎印」で知られる。

- 日本ピローブロック

- 大和川染工所

- 進和建設工業

- ネット - パチスロの製造販売。

- 酒井鉄工所 - 元大証2部。水圧鉄管をはじめ、水門・橋梁・鉄塔等の製造メーカー。2003年に民事再生、現在は送電鉄塔を専門とする。

- 南海バス

- 太陽パーツ

- 大起水産

- メモリーズ - 横尾将臣が代表を務める遺品整理・特殊清掃などを行う企業。NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」出演などでも知られる。

- 日本フッソ工業

- 中村超硬

- 平創機

堺市に拠点・事業所を置く企業

- 堺区

- 日本製鉄関西製鉄所和歌山地区(堺)

- クボタ堺製造所・大浜工場

- セントラル硝子堺工場

- 高速オフセット堺工場

- コニカミノルタ堺サイト

- 富士フイルム大阪事業所

- 大阪製鐵堺工場

- 昭和電工堺事業所 - 2001年まで旧昭和アルミニウムの本社が存在した。

- 福助堺事業所- 2003年まで堺に本社があった。現在は事業所と商品センターのみ。

- 三菱マテリアル三宝製作所 - 旧三宝伸銅工業。2008年4月1日に三菱伸銅と合併し大阪支社・三宝製作所になる。2020年4月1日に吸収合併により三菱マテリアルとなる。

- IHIインフラシステム - 2009年11月1日にIHIの橋梁・水門部門が、松尾橋梁堺工場を母体に隣接の栗本鐵工所大阪臨海工場を統合して設立。

- 中区

- 朝日新聞堺工場

- 東区

- ナカバヤシ - 本社工場がある。

- 西区

- 北区

- ダイキン工業堺製作所

- 美原区

- フルタ製菓美原工場

通信・郵便・メディア

郵便

現在、市内には102箇所の郵便局があり[24]、そのうち集配局は6局、無集配局は96局である。

- 集配郵便局

- 堺郵便局(堺区に所在。堺区を担当。郵便番号は「590-00xx」、「590-08xx」、「590-09xx」。)

- 泉北郵便局(南区に所在。南区を担当。郵便番号は「590-01xx」。)

- 堺金岡郵便局(北区に所在。北区を担当。郵便番号は「591-80xx」。)

- 浜寺郵便局(隣の高石市に所在。西区の一部(旧・浜寺町域を中心とした臨海部)を担当。郵便番号は「592-83xx」。)

- 鳳郵便局(西区に所在。西区の一部(旧・浜寺町域以外の内陸部)を担当。郵便番号は「593-83xx」。)

- 堺中郵便局(中区に所在。中区、東区を担当。郵便番号は中区が「599-82xx」、東区が「599-81xx」。)

- 美原郵便局(美原区に所在。美原区を担当。郵便番号は「587-00xx」。)

なお、政令指定都市への移行前に、行政区の前身であった当時の支所毎に、集配郵便局及び郵便番号の上5桁を一致させるため、集配郵便局と郵便区の再編が行われた。

- 無集配郵便局

- 堺錦綾郵便局

- 堺香ヶ丘郵便局

- 堺浅香山郵便局

- 堺三国ヶ丘郵便局

- 堺向陵中町郵便局

- 堺向陵東郵便局

- 堺七条郵便局

- 堺一条郵便局

- 堺永代郵便局

- 堺東駅前郵便局

- 堺旭ケ丘郵便局

- 堺神石郵便局

- 堺東湊郵便局

- 堺協和郵便局

- 堺出島郵便局

- 堺湊郵便局

- 堺三宝郵便局

- 堺七道郵便局

- 堺柳之町郵便局

- 堺材木町郵便局

- 堺宿院郵便局

- 堺南旅籠町郵便局

- 堺大浜郵便局

- 堺海山郵便局

- 堺戎島郵便局

- 南海堺駅内郵便局

- 泉北宮山台郵便局

- 泉北泉ヶ丘郵便局

- 泉北竹城台郵便局

- 泉北三原台郵便局

- 泉北晴美台郵便局

- 泉北槙塚台郵便局

- 泉北茶山台郵便局

- 泉北高倉台郵便局

- 栂美木多駅前郵便局

- 泉北庭代台郵便局

- 泉北御池台郵便局

- 泉北城山台郵便局

- 泉北鴨谷台郵便局

- 泉北桃山台郵便局

- 泉北新桧尾台郵便局

- 泉北赤坂台郵便局

- 堺野々井郵便局

- 堺北花田郵便局

- 堺蔵前郵便局

- 堺宮本郵便局

- 堺東浅香山郵便局

- 堺南花田郵便局

- 堺北八下郵便局

- 堺新金岡五郵便局

- 堺金田郵便局

- 堺中百舌鳥郵便局

- 堺長曽根郵便局

- 百舌鳥郵便局

- 堺百舌鳥梅町郵便局

- 堺赤畑町郵便局

- 堺東雲郵便局

- 堺東三国ヶ丘郵便局

- 堺菩提郵便局

- 堺引野郵便局

- 堺白鷺郵便局

- 堺日置荘西町郵便局

- 堺日置荘郵便局

- 堺登美丘郵便局

- 堺南野田郵便局

- 堺大美野郵便局

- 堺福田郵便局

- 堺浜寺石津郵便局

- 堺浜寺船尾郵便局

- 堺浜寺昭和郵便局

- 諏訪ノ森郵便局

- 堺上野芝郵便局

- 堺北条郵便局

- 堺家原寺郵便局

- 堺上郵便局

- 堺万崎郵便局

- 福泉郵便局

- 堺鳳東郵便局

- 堺鳳南郵便局

- 堺鳳西郵便局

- 鳳千種郵便局

- 堺大野芝郵便局

- 堺深井沢郵便局

- 堺土師郵便局

- 堺福田西郵便局

- 堺田園郵便局

- 堺東山郵便局

- 堺八田西郵便局

- 堺八田荘郵便局

- 堺深井郵便局

- 堺小阪郵便局

- 美原黒山郵便局

- 美原丹上郵便局

- 美原さつき野郵便局

- 美原木材団地簡易郵便局

- 美原余部郵便局

電話

市内通話が可能な地域[25]

マスメディア

新聞社

- 朝日新聞堺支局

- 産経新聞堺支局

- 毎日新聞堺支局

- 読売新聞堺支局

- 日本経済新聞堺支局

- 大阪スポーツ(東京スポーツ関西支社)

- ホームタウン(泉北ニュータウンのミニコミ紙)

- サンケイリビング堺・和泉版

- ぱど南大阪版(編集・発行はニワダニネットワークシステム)

放送局

- ラジオ放送

- コミュニティFM局のエフエムさかいが存在したが、2015年4月に廃局された。

- NHK大阪第1放送の送信所(美原ラジオ放送所) 美原区丹上に所在

- ラジオ大阪の送信所(大阪放送堺ラジオ送信所) 東区石原町に所在。

- ケーブルテレビ局

- ジェイコムウエスト堺局(旧堺ケーブルテレビ)

- 上記局で堺市の広報番組「堺シティレポ」を放映している

出版社

- 堺泉州出版会(『堺泉州』『堺人』を発行)

- 関西鉄道研究会(『関西の鉄道』を発行)

- はとぶえ会(『はとぶえ』を発行。堺市内の小学生の詩、作文、習字などを掲載している)

- 曙出版 - 東湊にあったカストリ雑誌専門出版社。伝説の雑誌『奇譚クラブ』の最初の発行元である。

- 青雲書房 - 2016年、東京練馬区から移転。演劇書の老舗。

- 書店

- 天牛堺書店 - 大阪の道頓堀やアメリカ村にあった名物古書店「天牛書店」(現在は吹田市に移転)の暖簾分け(資本関係はない)で、堺市を中心に店舗を展開していた。2019年1月経営破綻。全店で新刊と古本を一緒に並べて販売する独特の様式を採っていた。

- 文学賞

- 自由都市文学賞 - 市制100周年を記念して1989年に制定。主題は「都市小説」である。選考委員は田辺聖子、藤本義一、眉村卓、難波利三。受賞作品は『読売新聞』大阪版に掲載される。

- 与謝野晶子短歌文学賞 - 産経新聞と堺歌人クラブ主催。「一般の部」と「青春の歌の部」がある。

教育

- 小中学校と高等学校、その他の学校については、各区の記事を参照のこと。

大学

南大阪地域大学コンソーシアムの事務局など北区に所在している。

中百舌鳥キャンパス

堺キャンパス

- 府立

- 大阪公立大学(中百舌鳥キャンパス)

- 私立

短期大学

- 私立

専修学校

- 私立

- 大阪労災看護専門学校

- 桂make-upデザイン専門学校

- 近畿コンピュータ電子専門学校

- 小出美容専門学校

- 堺看護専門学校

- 堺歯科衛生士専門学校

- 清恵会医療専門学院

- 清恵会第二医療専門学院

- 泉州看護専門学校

- 阪和鳳自動車工業専門学校

- ベルランド看護助産大学校

- 美原看護専門学校

- 大精協看護専門学校

- 浅香山病院看護専門学校

高等学校

中学校

小学校

特別支援学校

- 府立

- 市立

学校教育以外の教育施設

自動車教習所

不祥事

- 2020年7月17日、市教育委員会は主幹教諭がかつて不適切な関係をもっていた相手教諭に対し、別れた後にメールを送ったり職場での姿をスマートフォンで隠し撮りしたなどとして停職5ヶ月の懲戒処分とした[26]。同日、別の教諭が誤って生徒のテスト用紙1枚を破棄した際、市教育委員会に相談しないよう脅したとして、中学校長を戒告とした事も明らかにした[27]。

交通

空路

空港

1922年から1939年まで、1955年から1965年まで水上航空路線が存在した[28]。

- 最寄りの空港

港湾

鉄道

堺市内を走る鉄道は、全てが大阪市から郊外へ南北に縦断する路線で、東西方向の交通はバスに依存している。そのため、かねてより東西方向を結ぶ鉄軌道の導入が構想されていた。1960年代前半には近鉄が古市(のちに布忍に変更)~堺間を結ぶ鉄道の敷設を提案し、南海が八尾~堺間を結ぶ鉄道の敷設を提案したが、両社の激しいにらみ合いや急激な宅地化による用地買収の困難などにより、実現できなかった[29]。地下鉄なども候補に挙がっていたが、木原市長時代に堺東駅から南海本線堺駅を経て堺浜方面へ向かうLRT(超低床電車による次世代路面電車)の導入が決定した。しかし、LRTの建設中止を公約に掲げて2009年に就任した竹山市長は2010年1月、公約通り、南海電鉄に対してLRT計画の中止(事実上の白紙撤回)を申し入れた。計画予算も調査費用の300万円を残して削減。計画は暗礁に乗り上げた。これにより、LRT計画による活性化が見込まれていた阪堺電気軌道阪堺線も堺市内区間廃止の可能性が高まったが、堺市は2010年から10年間にわたり、運賃割引などの利用促進策に年間2億円を上限に補助するほか、新型車両の導入などに総額30億円を助成する支援策を公表した。

- 南海電気鉄道(南海)

- 大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)

大阪モノレールの堺への延伸計画

大阪モノレールは大阪中央環状線上を通り、大阪空港と堺泉北臨海工業地帯を結ぶ路線として1970年代後半に計画。1980年に運営母体となる大阪高速鉄道が設立された。また、大阪府が計画した3大副都心地区「千里中央」「荒本」「中百舌鳥」(厳密には新金岡)を繋ぐ目的もあった。当初は大阪空港側と堺側から同時に着工する計画だったが、建設費などの問題から大阪空港側のみの着工となった(堺側は中央分離帯にフェニックスが植えてあるため、着工するには伐採する必要があった)。1990年に千里中央 - 南茨木間が開業し、現在は大阪空港から門真市までが開通しており、今後は東大阪市まで南伸する計画[30]だが、それより先、堺市内までの延伸計画は今のところない。堺市の積年の課題である「東西交通の不備」は、このモノレールに期待を寄せていたことも原因の一つとしてある。

バス

コミュニティバス

- 堺市乗合タクシー - コミュニティバス(堺市ふれあいバス・みはらふれあい号)の見直しと廃止により、代替として運行開始した乗合タクシー(デマンド型交通)。

- 堺市ふれあいバス・みはらふれあい号 - 2013年6月30日をもって廃止[31]。

路線バス

堺市には公営交通(公営バス)の運行実績がなく、現在も市営バスはない。

市内交通のほとんどは南海バスが担っている。南海高野線の堺東駅のほか、南海本線の堺駅、泉北高速鉄道線の泉ヶ丘駅などにターミナルを持つ(初芝駅から平尾方面の路線は2022年3月31日まで南海バスの子会社である南海ウィングバス金岡が担当していたが、翌日南海バスに吸収された)。また、美原区や東区内には近鉄南大阪線の河内松原駅をターミナルとする近鉄バスが運行されている。このほか、かつて大阪市電が乗り入れていた関係で、堺区には大阪市営バスを引き継いだ大阪シティバスの路線が伸びる。また、2023年2月1日より大阪狭山市循環バスが北野田駅前、美原区役所前に乗り入れている。

乗車方法は基本的には後乗り前降り後払いで、運賃は整理券方式の区間制。なお、大阪シティバス(旧・大阪市営バス)は後乗り前降り後払いの均一運賃制、南海バスの堺シャトルは前乗り後降り前払いの均一運賃制である。各社ともPiTaPaおよび交通系ICカード全国相互利用サービスに対応している。かつては南海バス・南海ウイングバス金岡・近鉄バス・大阪市営バス・大阪シティバスともに磁気プリペイドカードであるスルッとKANSAI対応カードが使用できた。

高速バス

南海バス運行便には「サザンクロス」、和歌山バス運行便には「サウスウェーブ」の愛称が付く。一部停留所は省略し、関西側の停留所は堺市内のみ掲載。

空港連絡バス

一部停留所は省略。

深夜急行バス

一部停留所は省略し、降車専用停留所は堺市内のみ掲載。

- 南海深夜急行バス(南海バス運行)

道路

高速道路

有料道路

国道

府道

- 主要地方道

- 大阪府道2号大阪中央環状線

- 大阪府道12号堺大和高田線

- 大阪府道26号大阪狭山線

- 大阪府道28号大阪高石線

- 大阪府道29号大阪臨海線

- 大阪府道30号大阪和泉泉南線

- 大阪府道31号堺羽曳野線

- 大阪府道32号美原太子線

- 大阪府道34号堺狭山線

- 大阪府道35号堺富田林線

- 大阪府道36号泉大津美原線

- 大阪府道38号富田林泉大津線

- 大阪府道61号堺かつらぎ線

- 一般府道

- 大阪府道187号大堀堺線

- 大阪府道190号西藤井寺線

- 大阪府道192号我堂金岡線

- 大阪府道195号堺港線

- 大阪府道197号深井畑山宿院線

- 大阪府道198号河内長野美原線

- 大阪府道199号西鳳東線

- 大阪府道204号堺阪南線

- 大阪府道206号石津川停車場石津線

- 大阪府道208号堺泉北環状線

- 大阪府道210号平尾鳳停車場線

- 大阪府道215号別所草部線

- 大阪府道216号和田福泉線

道路の愛称

堺市内の道路には以下のような愛称が付けられている。

- 大道筋(大阪府道197号深井畑山宿院線、綾ノ町駅から御陵前駅)

- 大小路筋(堺東駅から堺駅)

- フェニックス通り(国道26号・住吉橋町から安井町)

- けやき通り(三国ヶ丘から田出井町)

- 海岸通り(国道26号・大阪府道204号堺阪南線、大和川大橋から浜寺公園)

- 御陵通り(大阪府道197号深井畑山宿院線、出島から百舌鳥駅)

- 堺中央線(大阪府道30号大阪和泉泉南線 、遠里小野橋から鳳)

- 堺大和路線(大阪府道12号堺大和高田線、古川橋から南花田町)

- ときはま線(大阪府道28号大阪高石線、吾彦大橋から浜寺公園)

- 泉北1号線(大阪府道34号堺狭山線、大阪府道38号富田林泉大津線、浜寺石津町西から和泉市室堂町)

- 泉北2号線(大阪府道61号堺かつらぎ線、津久野駅から庭代台)

ナンバープレート

2005年7月に国土交通省がご当地ナンバーを新たに認定したことから、2006年10月10日より自動車登録番号標・車両番号標(ナンバープレート)の地名表示が和泉から堺へ変更された。同年10月10日以降に和泉自動車検査登録事務所(和泉市)で新車購入時の新規登録をするか、他地域からの転入や名義変更などの際に取得できる。

観光

名所・旧跡

歴史的建造物

- 堺区

- 中区

- 土塔 - 国の史跡

- 西区

社寺

- 堺区

- 菅原神社 - 地元では“天神さん”と呼ばれる。

- 開口神社 - 地元では“大寺さん”と呼ばれる。

- 方違神社 - 方災除けの神として知られる。

- 西本願寺堺別院 - 堺北御坊。堺市最大の木造建築寺院。堺県が当初に県庁舎としていた。

- 妙国寺 - 織田信長と蘇鉄の伝承が有名。妙国寺のソテツは国の天然記念物に指定。

- 東本願寺難波別院堺支院 - 堺南御坊。元は堺別院であった。

- 顕本寺 - 戦国時代末期に「堺幕府」が置かれた。

- 少林寺 - 狂言『釣狐』にゆかりのある寺。

- 大安寺 - 本堂は国の重要文化財。

- 南宗寺 - 甘露門は国の重要文化財。枯山水の庭は国の名勝に指定。千利休一門の供養塔と徳川家康の墓がある。

- 中区

- 東区

- 西区

- 南区

- 北区

- 美原区

- 菅生神社

- 法雲寺

古墳

観光スポット

公園・緑地

- 堺区

- 中区

- 原池公園 - 市内最大の運動公園。

- 東区

- 白鷺公園

- 西区

- 南区

- 光明池緑地

- 堺・緑のミュージアム ハーベストの丘

- 荒山公園

- 大蓮公園

- 西原公園

- 観光農園・南楽園

- 北区

- 美原区

- 舟渡池公園 - 大阪みどりの百選。

道・旧街道

- 長尾街道

- 大小路 - 大阪のみち99選

- フェニックス通り - 日本の道100選。大阪のみち99選

- 竹内街道 - 日本最古の官道

- 西高野街道

- 紀州街道

- 大道筋 - 大阪のみち99選

- 熊野街道(小栗街道)

- 下高野街道

- 中高野街道

- 上神谷街道(妙見道)

- 美木多街道

- 父鬼街道

- 和泉街道(伊勢道)

- 富田林街道

- けやき通り - 大阪のみち99選

- 泉北1号線 - 大阪のみち99選

- さつき野住宅街道路 - 大阪のみち99選

堺市内の銅像

- 日本武尊 - 大鳥大社境内

- 行基 - 家原寺境内

- 武野紹鴎 - 堺市博物館前

- 千利休 - 堺市博物館前

- 三好長慶 - 南宗寺境内

- 呂宋助左衛門 - フェニーチェ堺前

- 河口慧海 - 七道駅前

- 与謝野晶子 - 堺駅西口

- 龍女神(乙姫) - 旧堺港小波止

文化・名物

祭事・催事

- 堺刃物まつり--2月上旬、じばしん南大阪

- ツツジの通り抜け--4月下旬 - 5月上旬、浅香山浄水場

- アジサイの通り抜け--5月下旬 - 6月上旬、三宝下水処理場

- 菖蒲祭--6月下旬、大鳥大社

- 堺大魚夜市--7月31日、大浜公園

- 住吉祭--8月1日、宿院頓宮

- ふとん太鼓--9月 -

- こおどり -10月第1日曜、桜井神社

- 堺まつり--10月第3日曜とその前日、大小路筋、フェニーチェ堺ほか

- 大茶会--同日、大仙公園

- だんじり祭り--10月

- 堺市農業祭--11月23日、大仙公園

- やっさいほっさい(火祭り)--12月14日、石津太神社

伝統産業

- 堺刃物(包丁など)

- 堺の刃物は堺打刃物と呼ばれ、高い技術で有名である。堺の包丁は料理人などが使う業務用包丁のシェアは9割を超えるが、一般用包丁では1割未満である。これは錆びないステンレス製の包丁が広まり、手入れのかかるものは使われなくなったためである。昨今では、世界の有名シェフが使っていることから、海外での人気も高まっている。

- 堺線香

- 堺の線香の生産量は戦前まで3割以上のシェアを占めており、全国一だった。しかし、戦後は中国などからの安価な輸入品や他業種の新規参入などで徐々に減り、最近ではシェアは12 - 13%、年間生産量は約1,000トン、年間生産額は約30億円で推移している。事業所数も戦前は市内に60か所以上あったが、今は約15か所となっている。これは家庭などから仏壇が消えて消費量が減ったことも一因である。

- 堺五月鯉幟

- 堺和ざらし浴衣

- 堺昆布(酢昆布など)

- 堺土人形

- 自転車

- 家具・木材(大阪木材工場団地)

- 堺式手織緞通(敷物、日本敷物団地)

- 和菓子

- 地酒

- 江戸時代中期から戦前まで堺市は、灘五郷(現在の兵庫県神戸市・西宮市)に次ぐ全国第2位の酒造地だった。主な銘柄には「金露」「都菊」「菊泉」などがあった。なかでも「金露」は江戸時代から続く老舗銘柄で、堺一の名酒と評判が高かった。しかし、戦災で酒蔵が焼けたり、河川の濁りが激しくなったりしたことなどから、「金露」をはじめ堺の酒造会社は戦後、灘へ移転。堺市内の酒造会社はなくなった(ただし、美原区に「梅林」という地酒がある)。なお、「金露」は1995年の阪神・淡路大震災で機械設備の破損など大きな打撃を受けたため経営が悪化し、1997年に廃業している(キング醸造が「金露」銘柄を継承)。またアサヒビールは、堺の酒造家・鳥井駒吉が1889年に設立した大阪麦酒が前身である。

- 鉄砲

- 戦国時代より、火縄銃の生産が盛んであった。このとき培われた鉄の筒を作る技術が、自転車のフレーム(車体)作りの技術に応用され、堺の自転車生産の原動力になったとも言われている。

芸術

音楽

- 交響楽団

- 大阪交響楽団(旧大阪シンフォニカー交響楽団) - 1980年に大阪市住吉区帝塚山でアマチュア楽団として設立され、その後プロ化。2000年に本拠地を堺市へ移転した。大阪府に拠点を置く4大プロオーケストラ(他に大阪フィルハーモニー交響楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団、大阪センチュリー交響楽団)の一つである。2010年に、大阪シンフォニカー交響楽団から大阪交響楽団に名称を改めた。堺市が本拠とはいうものの、市内にはオーケストラ対応の音楽系ホールがないため(東区の北野田フェスティバル・メインホールは音楽機能を重視したホールだが、座席数が401席と小規模)、定期演奏会はザ・シンフォニーホール、いずみホール(ともに大阪市)、河内長野市のラブリーホールなどで行っている。

- 堺フィルハーモニー交響楽団 - 1971年に堺市青少年吹奏楽団として発足。定期演奏会はフェニーチェ堺のほか、SAYAKAホール(大阪狭山市)で行っている。

- 管弦楽団

- 歌劇団

- 吹奏楽団

- 堺市音楽団

- 合唱団

- 合唱団PHENIX

- 泉北混声合唱団

- オペラ

- 堺シティオペラ - 1986年に設立。フェニーチェ堺やウェスティホールなどで行う定期公演のほか、日本国外の歌劇場との提携も積極的に行っている。日本を代表する「市民オペラ」である。

文芸

- 与謝野晶子倶楽部

芸術行事

- 利休忌(南宗寺。毎年2月下旬。千利休を偲ぶ)

- 白桜忌(覚応寺。毎年5月29日。与謝野晶子を偲ぶ)

- 阪田三吉名人杯将棋大会(阪田三吉 を記念した将棋大会。毎年5月に開催。個人参加の大会では国内最大の参加者を誇る)

- 堺市美術新人展(6月。堺市立文化館)

- 堺市展(10月。堺市立文化館)

- みはら芸術展(11月。美原中央公民館)

スポーツ

野球

- プロ野球

- 南海ホークス

- 中百舌鳥球場(南海電鉄が建設した最初の本拠地):1939年 - 1942年。1950年、大阪スタヂアム完成により主に二軍の練習場として使われるようになった。1987年には大阪スタヂアムを含む難波再開発事業計画に伴いホークス本拠地とする話も持ち上がったが、1988年にチームが福岡市に移転してからは賃貸グランドとなり、ボーイズリーグ「ジュニアホークス」の練習場や少年野球大会の会場などに使われていたが2001年に閉鎖。跡地には現在、マンションが建つ。

- 堺シュライクス - 関西独立リーグ、2019年よりリーグ戦に参加している(初年度は市内での公式戦開催はなし。2020年から原池公園野球場をホームとする)。

- 社会人野球

- 新日本製鐵堺硬式野球部 - 企業チーム。1995年から休部し、2008年に解散。

- NOMOベースボールクラブ - クラブチーム。2013年から本拠地を兵庫県豊岡市に移転。

- 高校野球

甲子園出場校

- 大阪府立三国丘高等学校(1934年春・1984年春)

- 大阪府立泉陽高等学校(1954年春ベスト4・1954年夏ベスト8)

- 初芝高等学校(現在の初芝立命館高等学校、1974年春)

サッカー

バレーボール

- Vリーグ

- 堺ブレイザーズ(旧新日本製鐵。日本バレーボールリーグで11回優勝。Vリーグは1997年・1998年・2006年に優勝)

八幡製鐵が堺市に製鐵所を設置したのは1961年。1969年にはバレーボール部が北九州市から堺市に本拠地を移転した。1970年、八幡製鐵と富士製鐵が合併して社名が新日本製鐵になる。バレーボール部は「燃える鉄人」の愛称を持ち「新日鐵ブレイザーズ」と名乗った。2001年からクラブチームとして「堺ブレイザーズ」に改称し、地域密着を図っている。

相撲

- 大相撲

大相撲春場所(大阪場所)が難波の大阪府立体育会館で行われるため、距離的に近い堺市に場所中、以下の部屋が宿舎を構える。

- 宮城野部屋(白鵬が在籍) - 長らく堺区の西本願寺堺別院だったが、2008年から市立堺病院など堺区内で移転を繰り返している。

- 尾車部屋(師匠は元大関琴風) - 三宝小学校(堺区)

- 出羽海部屋 - 祥雲寺(堺区)

- 千賀ノ浦部屋 - 堺区中向陽町

- 追手風部屋 - 百舌鳥八幡宮(北区)

- 春日山部屋 - 中区土塔町「ふれあいの家」

- かつて堺に宿舎を構えていた部屋

- 間垣部屋(師匠は元横綱二代目若乃花) - 堺東の商店街に面して稽古場があったが、現在は奈良県香芝市に移転。

- 井筒部屋 - 以前は、出雲大社大阪分祠(初芝)だった。2006年は大阪市西成区内。

- 立田川部屋 - 東光学園(東百舌鳥)。2000年に陸奥部屋へ吸収合併された(2006年の陸奥部屋の宿舎は大阪市住之江区内)。

- 甲山部屋 - 東光学園(東百舌鳥)。2002年に弟子が全員引退し、親方は湊部屋所属となった。

- 桐山部屋 - 天理教泉大教会(大浜)。2011年に閉鎖し、力士は朝日山部屋へ転籍する。

- 堺出身力士

- 学生相撲

大浜は学生(アマチュア)相撲発祥の地である。1919年、旧大浜相撲場で第1回全国学生相撲大会・全国中等学校相撲大会(大阪毎日新聞主催)が開かれた。その後、東京に主会場を変更したが、1974年から開催地が再び大浜に戻った(当初は大浜体育館の特設土俵)。1981年には大相撲と同じ規格の「大浜公園相撲場」が完成。現在、全国学生相撲選手権大会は、東京の両国国技館と隔年ごとに開催されている。なお、大浜公園相撲場は女子も土俵に上がることができる。

大浜公園相撲場で開かれる主な大会

- 世界相撲選手権大会(2006年に開催)

- 世界女子相撲選手権大会(2005年と2006年に開催)

- アジア相撲選手権大会(2005年に開催)

- 全国学生相撲選手権大会

- 西日本学生相撲選手権大会

- 西日本選抜学生相撲大会

- 西日本実業団相撲選手権大会

- 全日本女子相撲選手権大会

- 日本・モンゴル親善交流少年相撲大会(白鵬杯)

水泳

堺市には臨海工業地帯が造成されるまで海水浴場が4か所(大浜・湊・諏訪ノ森・浜寺)あった。なかでも浜寺は、海浜リゾート地として全国に名を知られていた。現在でも諏訪ノ森から浜寺公園にかけての一帯は、大仙公園周辺とともに「風致地区」に指定されている。また愛知県碧南市にはかつて、浜寺の白砂青松にあやかった「新浜寺海水浴場」があり、海岸が埋め立てられた今も「浜寺町」の地名が残る。泉大津市にも1960年代半ばまで「南浜寺」という地名が存在した(現在の松之浜町)。近くに助松海水浴場があり、「浜寺」ブランドにあやかった別荘地として知られた。現在も区画整理された町割に邸宅が点在する。

- 浜寺水練学校

- 浜寺水練学校は1905年、毎日新聞社が浜寺海水浴場開設と同時に海泳練習場として開校、100年の歴史を誇る。現在は浜寺公園プールを使用。クロールや平泳ぎなど基本泳法のほか、日本泳法も指導する。また、浜寺は日本のアーティスティックスイミング発祥の地であり、1950年代からシンクロを指導していた。

スポーツイベント

- KIX泉州国際マラソン - 2月第3日曜。浜寺公園をスタートに大浜中町折り返し、りんくうタウン(泉佐野市)ゴールのコース。読売新聞社が後援。

- 堺シティマラソン - 4月29日。大仙公園をスタート・ゴールに、大仙陵古墳(仁徳天皇陵)の周回コース。産経新聞社主催。

- ツアー・オブ・ジャパン(サイクリングロードレース) - 5月第2日曜。堺ステージ(第11回大会までは大阪ステージ)。第12回大会まで泉北周回コースだったが、第13回大会から大仙公園周回コースに変更。朝日新聞社主催。

- 浜寺レガッタ - 5月。漕艇。エイト、フォアなど浜寺運河で行う(主会場となる浜寺漕艇場は高石市にある)。

- 堺市民オリンピック - 体育の日(10月第2月曜・祝日)に金岡公園などで行われる。

現在、滋賀県大津市の皇子山陸上競技場をスタート・ゴールに行われている「びわ湖毎日マラソン」と、京都市の西京極陸上競技場をスタート・ゴールに行われている「全国高等学校駅伝競走大会」は1960年代まで大阪で開催しており、堺市内もコースに含まれていた。両大会とも毎日新聞社主催のため、大阪市堂島の旧毎日新聞本社前を発着点にしていた時期もあった。現在の国道26号・府道堺阪南線をコースに使用していたが、交通渋滞などのため、いずれも変更された。

出身・関連著名人

名誉市民

- 河盛安之介(元堺市市長)

- 我堂武夫(元堺市市長)

出身著名人

堺市を舞台とする作品

テレビドラマ

- 『黄金の日日』(城山三郎)

- 1978年に放送された16作目のNHK大河ドラマ。城山三郎の原作を市川森一が脚本化。主役の呂宋助左衛門は市川染五郎(現在の松本白鸚)が演じた。大河ドラマで初めて商人が主役になった作品で、戦国時代の堺を舞台に貿易商人の活躍を描いた。

- 堺市にはこの作品の放映直後から、呂宋助左衛門ゆかりの南宗寺や大安寺を中心に観光客が押し寄せた。堺市は空襲で大きな被害を受けたため、戦後の旧市内は昔の面影をほとんど残しておらず、古い歴史を持ちながらも「観光地」という自覚は官民ともに希薄であった。放映より5年前の1973年に紀行文集『街道をゆく』の取材で堺を訪れた司馬遼太郎も、「現在の堺を見ても中世に輝きを放った自由都市を思い描くことができない」と記している。

- このため、堺市は急遽、「黄金の日日・観光ルート」という案内板を旧市内の数か所に建て、観光客向けに対応したが、堺の「観光」は「○○跡」などの石碑巡りが中心のため、繰り返し訪れるほどの魅力はないに等しかった。実際、ドラマの放映が終了すると堺を訪れる観光客は激減した。堺市が「観光」を全面に押し出したのはこの頃からで、先の案内板に代わる「てくてくろーど」という観光ルートを作成したり、「おいでよ堺へ」キャンペーンを実施したりするなど、観光客の誘致を図っていたが、集客にはつながらなかった。しかし、政令指定都市移行に先駆け平成17年から観光部を新たに設置。旧市街地及び仁徳天皇陵周辺エリアを重点エリアとし、市内外からの集客促進事業や情報発信を実施し、新たな観光施策の推進を図っており、それに伴い堺観光に訪れる来訪者も増加しつつある。

小説

- 『秀吉と利休』(野上弥生子)

- 『本覚坊遺文』(井上靖)

- 『堺事件』(森鷗外)

- 『堺港攘夷始末』(大岡昇平)

- 『行人』(夏目漱石)

- 「三人は浜寺で降りた。この地方の様子を知らない自分は、大(おおき)な松と砂の間を歩いてさすがに好い所だと思った。しかし岡田はここでは「どうです」を繰返さなかった。お兼さんも洋傘(こうもり)を開いたままさっさと行った。「もう来ているだろうか」「そうね。ことに因るともう来て待っていらっしゃるかも知れないわ」。自分は二人の後に跟いて、こんな会話を聴きながら、すばらしく大きな料理屋の玄関の前に立った。自分は何よりもまずその大きいのに驚かされたが、上って案内をされた時、さらにその道中の長いのに吃驚(びっくり)した。三人は段々を下りて細い廊下を通った。」

- 『卍』(谷崎潤一郎)

- 『雪たたき』(幸田露伴)

- 『日本永代蔵』(井原西鶴)

- 「比津(堺)は長者のかくれ里、根の知れぬ大金持ちその数知らず、(中略)堺は始末で立つ、大坂はばっとして世を送り(以下略)」(堺には大金持ちはたくさんいるが、積極的な商売をせず、倹約家が多い。大坂は派手に世を送る人(=金遣いが豪快)が多い)。江戸時代の堺と大坂の力関係や住民気質を表している。

- 『男色大鑑』(井原西鶴)

- 巻七 五「素人絵に悪や金釘」

落語

- 『さかい夢』

- 『堺飛脚』

- 『妙国寺の蘇鉄』

- 『高野駕籠』

- 『戒名書き』

漫画

- 『いてまえ武尊』(さいとう・たかを)作者の自伝的漫画

- 『ラブ★コン』(中原アヤ) 南海堺駅周辺など、堺区が主な舞台。

- 『こなもんっ』(キウズ)

- 『ナニワトモアレ(なにわ友あれ)』(南勝久)

- 『セトウツミ』(此元和津也)

アニメ

- 『織田信奈の野望』

- 第八回「黄金の自由都市・堺」で舞台となる。

映画

- 『嘘八百』

舞台ではないがモデルとなった作品

- 『サガ フロンティア』(スクウェア)

- 同ゲームに登場する「シュライク」という街は当市の百舌鳥地区をモデルとしている。

脚注

注釈

- ^ 商店街の名称及びバス停名には残るが、地名としては消滅している。

- ^ いずれも2024年5月1日時点の推計人口

- ^ 堺市消防局。堺市高石市消防組合を前身とする。大阪狭山市の受託は2021年(令和3年)4月1日からである。

- ^ 2018年2月28日をもって一時閉店

- ^ 元は高島屋と関係がある丸高ストア

- ^ 大阪市ではあるが、大和川の南側の地域で、松原市に食い込んでいる。

出典

- ^ 政令指定都市比較資料(面積・人口・区役所組織等)大阪府(2021年4月27日閲覧)

- ^ “国勢調査でみる堺 平成27年度国勢調査結果”. www.city.sakai.lg.jp. 2022年2月4日閲覧。

- ^ “参考表)製造品出荷額等の全国順位(拡大版)”. 太田市. 2024年5月21日閲覧。

- ^ “魅力あふれる自由都市・堺”. www.city.sakai.lg.jp. 2023年9月8日閲覧。

- ^ “堺環濠都市遺跡”. www.city.sakai.lg.jp. 2023年9月8日閲覧。

- ^ 地名と市章の由来 堺市(2021年4月27日閲覧)

- ^ 堺(大阪府)観測史上1~10位の値(年間を通じての値)気象庁(2021年5月4日閲覧)

- ^ “平年値(年・月ごとの値)”. 気象庁. 2023年11月8日閲覧。

- ^ “観測史上1~10位の値(年間を通じての値)”. 気象庁. 2022年7月2日閲覧。

- ^ “GD Freak.com”. 2024年6月5日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i 堺歴史年表 堺市(2021年5月8日閲覧)

- ^ 小学校の倒壊相つぎ学童ら多数死傷『大阪毎日新聞』昭和9年9月21日号外(『昭和ニュース事典第4巻 昭和8年-昭和9年』本編p228 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ 大阪府立三国丘高等学校. “紡がれる120年の歴史”. 2021年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月20日閲覧。

- ^ 『堺市学童集団下痢症報告書』2.患者数 堺市ホームページ(2012年12月19日)2022年5月24日閲覧

- ^ “開票結果”. 堺市. 2021年5月11日閲覧。

- ^ 市議会の構成 堺市(2021年5月12日閲覧)

- ^ a b 第19期大阪府議会議員一覧 選挙区別 大阪市議会(2021年5月12日閲覧)

- ^ a b “堺市の合併の歴史”. www.city.sakai.lg.jp. 2021年5月14日閲覧。

- ^ a b c “政令指定都市への歩み”. www.city.sakai.lg.jp. 2021年5月14日閲覧。

- ^ 【いいね!探訪記】ドカンと誕生、ものづくりの街 堺鉄砲館(堺市堺区)『朝日新聞』夕刊2022年4月2日3面(2022年5月24日閲覧)

- ^ 命名権者との初回契約は2025年3月末まで。“原山公園のネーミングライツ・パートナーが決定しました - 報道提供資料” (PDF). 堺市 (2020年2月28日). 2021年3月5日閲覧。

- ^ “海外姉妹・友好都市”. www.city.sakai.lg.jp. 2021年5月23日閲覧。

- ^ “国内友好都市”. www.city.sakai.lg.jp. 2021年5月23日閲覧。

- ^ “郵便局・ATMをさがす - 日本郵政グループ 大阪府堺市の検索結果”. 2022年8月11日閲覧。

- ^ a b “市外局番の一覧”. 2022年8月11日閲覧。

- ^ 教職員の懲戒処分について

- ^ “校長、テスト用紙を誤って破棄した女性教諭に「ばれたら文書訓告だ」”. 讀賣新聞オンライン. (2020年7月19日). https://www.yomiuri.co.jp/national/20200719-OYT1T50075/ 2020年7月19日閲覧。

- ^ 藤本雅之 (2007). “新居浜の航空路回顧”. 愛媛県総合科学博物館研究報告 12: 20. https://www.i-kahaku.jp/research/bulletin/12/kagaku01.pdf.

- ^ 森口誠之『鉄道未成線を歩く〈私鉄編〉』pp.148-150、JTB、2001年。

- ^ 大阪モノレールの延伸について (PDF) - 大阪府、2016年1月

- ^ ふれあいバス・みはらふれあい号廃止の告知 Archived 2013年9月20日, at the Wayback Machine.

- ^ 一等三角点 大浜公園 - 国土地理院測地部

関連項目

- 堺

- 河内国

- 摂津国

- 和泉国

- 大阪みどりの百選

- 大阪府の自然景勝地

- 羽曳野市 - 天皇陵の数が太子町と並んで大阪府内で最も多い。その他に史跡などが多数ある。

- 太子町 - 天皇陵の数が羽曳野市と並んで大阪府内で最も多い。小野妹子墓や聖徳太子墓などもある。

- 大阪都市圏

- 港湾都市

- 環濠都市

- 堺泉北港

- 坂井市 - 福井県にある同音異字の市。

- イデオネラ・サカイエンシス - 堺市のリサイクル工場で採取された試料から発見された。

外部リンク

- 堺市

- 堺動画チャンネル

- 堺動画チャンネル - YouTubeチャンネル

- 堺市広報課 (@sakai_koho) - X(旧Twitter)

- 堺市【公式】 (@sakaicity_official) - Instagram

- 堺市広報課 (koho.sakaicity) - Facebook

ウィキトラベルには、堺市に関する旅行ガイドがあります。

ウィキトラベルには、堺市に関する旅行ガイドがあります。

| |

|---|---|

| 注: 順位は令和2年国勢調査時の市域人口による。 | |

| |

| ウィキポータル:アジア - ウィキプロジェクト:日本 |